Quelle équation israélienne au Moyen-Orient ?

Drapeaux kurde et israëlien lors d'un rassemblement à Erbil en faveur du référundum sur l'indépendance du Kurdistan irakien, le 16 septembre 2017. ©REUTERS/AZAD LASHKARIG

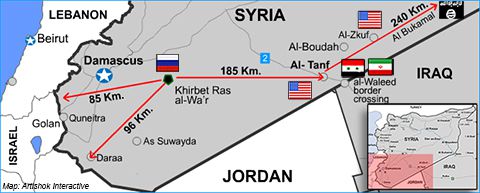

Cet été, DEBKAfile rapportait la construction d’une base russe pour la première fois en Syrie depuis le début de l’intervention de Moscou dans le conflit. Cette infrastructure, dont on ignore la nature, mais dont l’établissement semble avéré, se situerait dans une zone stratégique au sud-ouest de la Syrie, dans la localité de Khirbet Ras Al-Wa’r.

Comme nous pouvons le voir, cette base se situe à proximité des frontières libanaise, jordanienne, irakienne et israélienne. Son positionnement apparaît révélateur du rôle désormais joué par Moscou dans la région à l’approche de la victoire militaire de « l’Axe de la Résistance » (Syrie-Hezbollah-Iran) + Russie. Moscou semble ainsi chercher à pouvoir maîtriser toute friction de puissances dans une zone volatile où se rencontrent d’ores et déjà une multitude d’acteurs.

Cette préoccupation russe serait confirmée par l’installation en cours d’une autre implantation militaire, celle-ci entre Damas et Deraa, soit à 40 km du Golan occupé par Israël. On imagine que le souci de Moscou est de prévenir une opposition frontale entre Israël et le Hezbollah libanais ou les milices iraniennes, et de conforter son rôle croissant d’arbitre des évolutions militaires. Le message du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, adressé aux ministres russes de la Défense, Sergueï Choïgou, et des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en avril dernier était clair : « Nous ne laisserons par l’Iran et le Hezbollah concentrer leurs forces à la frontière du Golan. »

L’évolution de la situation syrienne et même irakienne dans le sens d’un apaisement sécuritaire, ou au contraire d’un pourrissement de la situation militaire, dépend désormais essentiellement de la volonté, ou non, du « camp occidental » de restabiliser une région secouée par l'échec des « Printemps arabes » et la saturation des territoires par un islamisme radical et ultra-violent. Mais le camp occidental demeure une coalition hétéroclite réunissant à côté des Etats-Unis et de nations européennes, Israël, la Turquie, et les pétromonarchies du Golfe. Un ensemble disparate qui a soutenu les rebelles sunnites / djihadistes en Syrie contre Damas, une alliance tactique éminemment dangereuse et incohérente au regard de la sécurité européenne. Ces puissances doivent désormais faire face à leur inconséquence et reconnaître leur défaite : la Syrie a résisté à son éclatement programmé et au renversement de son régime. Ils leur faut aussi sauver la face tout en admettant une réalité incontournable : le retour de Moscou au Moyen-Orient qui bouscule tous les équilibres et alliances et celui de l’Iran en tant que puissance régionale.

Après être parvenu à évincer les Occidentaux du dossier syrien en substituant le processus d’Astana à celui de Genève, puis à attirer opportunément Ankara et Doha dans son giron en exploitant pragmatiquement les crises du « Sukhoï » et du Qatar, Moscou semble près de réussir l’amorce d’une bascule stratégique de longue portée grâce à la visite du Roi saoudien le 4 octobre dernier. Une « première » depuis la fondation du Royaume et un affront redoutable pour Washington, couronné par la vente de systèmes S-400 russes à Riyad, ultime outrage porté à l’exclusivité de la relation américano-saoudienne. Même la Turquie, bénéficiaire de ces mêmes systèmes d’armes, revendique l’égalité de traitement avec Riyad dans les spécifications du contrat…

La visite royale saoudienne à Moscou qui, à Paris, n’a pas eu l’air d’intéresser grand monde, est pourtant d’une portée cardinale. Elle signe la reconnaissance par Riyad du rôle d’interlocuteur incontournable de la Russie au Moyen-Orient, mais aussi son acceptation de sa « défaite » en Syrie et de la nécessité pour le Royaume de rééquilibrer ses alliances stratégiques. Si elle veut contrer l’Iran, l’Arabie saoudite sait désormais qu’elle doit passer par la médiation russe. D’après Intelligence Online, le roi Salmane aurait d’ailleurs accepté de ne plus s’opposer au maintien au pouvoir de Bachar el Assad en échange de l’assurance de Moscou de contrôler le poids militaire et économique de son allié iranien en Syrie.

N’en déplaise à nos idéologues ou à nos utopistes « maison », la vision russe s’ancre sur le long, le très long terme. C’est celle d’un équilibre optimal, précisément sans ambition idéologique ou « morale », fait de points d’appui divers et concurrents, toujours susceptibles en cas de défaillance, d'être remplacés par d’autres rapprochements ou alliances de revers. C’est aussi la pratique depuis plusieurs années d’un dialogue constant, avec tous et sans tabous, qui porte aujourd’hui des fruits spectaculaires.

Le dernier acteur dont les intentions demeurent floues et dont on peut craindre des manœuvres déstabilisantes demeure Israël. Certes, au cours des derniers mois, l’Etat hébreu s’est également rapproché de la Russie, comme en témoignent les quatre visites en 18 mois de Benyamin Netanyahu à Moscou. Comme Riyad, il lui faut prendre acte de la victoire militaire de « l’axe de la Résistance » en Syrie. Mais ce pragmatisme ne peut aller jusqu’à laisser se consolider sans mot dire le « croissant chiite » tant redouté sous la forme d’un corridor terrestre reliant le Liban, la Syrie, l’Irak et l’Iran. Cette ligne rouge est plus vive que jamais pour Tel-Aviv. Ainsi que l’a rappelé en septembre dernier Avigdor Lieberman : « Tout sera fait pour empêcher la création d’un corridor entre Téhéran et Damas. »

Pour la première fois en effet, Israël risque de perdre plusieurs de ses avantages stratégiques sur ses voisins :

- Le Hezbollah est en effet plus puissant que jamais militairement et politiquement :

Au sortir de six années de guerre, et malgré la mort de nombreux combattants expérimentés, le « Parti de Dieu » s’est aguerri au combat et contrôle un territoire plus grand que le Liban. Il a également acquis expérience et armements au contact de l’Armée arabe syrienne, des Gardiens de la Révolution et des forces russes directement engagées sur le terrain. De milice paramilitaire, le Hezbollah apparaît de plus en plus comme une armée pleinement autonome.

Le président libanais, Michel Aoun, a par ailleurs brisé un tabou en février dernier, affirmant que le Hezbollah « constitue une partie intégrante de l’outil de défense du Liban », diagnostic évidemment inacceptable pour Israël. Dans la foulée, Naftali Bennett, ministre israélien de l’Education, avait déclaré qu’Israël ne devait plus dissocier le Hezbollah du Liban et promis de renvoyer ce dernier « au Moyen-Age » en cas de conflit... Signe palpable de l’inquiétude israélienne, Tsahal a organisé le mois dernier son plus grand exercice militaire depuis 20 ans à partir d’un scénario simulant une confrontation avec le Hezbollah.

- « Front nord » est étendu :

En cas de guerre, Israël devrait faire face à front bien plus étendu, unifiant possiblement Liban et Syrie. Avigdor Lieberman l’a bien compris : « Lors de la prochaine guerre au nord du pays, le Liban ne constituera pas le seul front. Il n'y a désormais plus qu'un seul front nord composé du Liban, de la Syrie, du Hezbollah, du régime de Bachar el-Assad et de tous ceux qui aident son régime. »

Le Golan syrien, annexé unilatéralement par Israël depuis 1981, redevient ainsi une ligne de front. A plusieurs reprises lors de la guerre syrienne, le Hezbollah n’a pas caché sa volonté de « libérer » le Golan de la domination israélienne. Un commandant du Hezbollah déclarait encore récemment à Middle East Eye que 10 000 soldats font face à Israël au sud de la Syrie, construisant tunnels et bases…

- L’Iran désormais aux portes d’Israël :

Les déclarations de Lieberman s’adressent in fine à l’Iran sans le nommer (« tous ceux qui aident »). La véritable crainte d’Israël est d'avoir les Gardiens de la Révolution à ses portes, l’Iran s’ouvrant plus encore la voie vers la Méditerranée. En tout état de cause, si Israël, agissant essentiellement en coulisses, est resté discret durant les six années du conflit syrien, les évolutions actuelles altèrent sensiblement sa position et le poussent à réagir de manière plus ouverte. L’équation israélienne au Moyen-Orient devient donc centrale et la façon dont l’Etat hébreu va la résoudre va peser sur l’avenir politico-militaire de la région.

L’évolution militaire du conflit syrien au profit de Damas met Israël dos au mur et l’incite à deux choses :

- A chercher coûte que coûte à conserver son dernier avantage absolu face à l’Iran, celui du nucléaire, donc à redoubler d’hostilité envers la République islamique et l’accord signé en 2015. Cela pousse Tel-Aviv se rapprocher d’un autre ennemi acharné de l’Iran : l’Arabie saoudite.

- A instrumentaliser la question kurde au Moyen-Orient afin de créer un nouveau foyer de déstabilisation lui permettant fixer l’attention et les manoeuvres des puissances concernées et d’entraver le parachèvement du corridor terrestre reliant le Liban à l’Iran.

Le rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite s’est opéré sous le mandat de Barack Obama. Celui-ci était marqué par une volonté de se désengager progressivement du Moyen-Orient, dans lequel les Etats-Unis s’étaient embourbés sous l’Administration Bush, au profit d’un discret mais non moins influent « leadership from behind » (cf. Libye, Syrie et Yémen) et d’un reset des relations avec le monde arabo-musulman. Cela s’est traduit en premier lieu par une prise de distance relative avec Israël, notamment à la fin de son deuxième mandat. En second lieu, la relation stratégique Etats-Unis-Arabie saoudite s’est grandement affaiblie en raison de l’exploitation des gaz de schistes américains, réduisant très sensiblement la dépendance énergétique de Washington vis-à-vis de Ryad (mais par ricochet aussi, poussant le Royaume des Saoud à réévaluer son intérêt à rester dans une relation exclusive via le pétrodollar). Enfin, point cardinal de la convergence israélo-saoudienne, l’Iran a été réintégré dans le concert des nations par l’Accord sur le nucléaire civil signé en juillet 2015 et la décision d’une levée progressive des sanctions internationales à son encontre.

Israël et l’Arabie saoudite se sont également rapprochés sur le dossier syrien, apportant tous deux un soutien aux groupes islamistes, y compris les plus radicaux, chacun ayant intérêt à voir s’affaiblir une Syrie (comme d’ailleurs un Irak) alliée de l’Iran, relais arabe d’un chiisme perse à l’influence renaissante.

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche prend cependant le contre-pied total de la politique menée sous Obama, sur la forme plus que sur le fond. En effet, la nouvelle Administration réoriente ses soutiens à la déstabilisation de la Syrie, tirant les conséquences du succès croissant de l’intervention russe et du caractère de plus en plus fictif et délégitimé d’une prétendue « rébellion modérée ». Depuis la reprise d’Alep, le « chaos syrien » savamment entretenu s’éclaircit de jour en jour et les masques tombent. La situation politico-militaire se décante. Donald Trump, qui avait imprudemment demandé à ses armées un plan sous un mois pour mettre fin à l’Etat islamique (EI), prend acte de l’évolution globale militaire en faveur des forces du régime de Damas et en tire les conséquences. Il rationalise ses soutiens, met fin aux compromissions les plus voyantes devenues indéfendables aux côtés de groupes « rebelles » extrémistes, et fait le choix assumé d’un unique et officiel « proxy » : les Forces démocratiques syriennes (FDS), arabo-kurdes mais majoritairement composées des brigades du YPG, la branche armée du PYD (Parti kurde syrien). Vis-à-vis d’Israël, le nouveau Président, qui n’a jamais caché son hostilité à l’égard de la politique menée par son prédécesseur, fait marche avant toute, et réassure sans équivoque “l’allié indispensable”de l’Amérique.

Si dans un premier temps la monarchie wahhabite, cible répétée du candidat républicain, avait de quoi s’inquiéter de son élection, elle semble désormais avoir payé au prix fort son alliance avec Washington (cf. les 380 mds de $ de contrats signés en mai dernier à Riyad). L’axe « Washington - Tel-aviv - Riyad » se manifeste plus en profondeur encore par la position présidentielle à l’égard de l’Iran. Le discours de Riyad de mai dernier désignant l’Iran comme « sponsor principal du terrorisme dans le monde », la nomination de James Mattis, anti-iranien résolu au poste de Secrétaire à la Défense comme la non-certification par D. Trump de l’Accord sur le nucléaire civil de 2015 (renvoyant sur le Congrès la responsabilité d’appuyer ou d’infirmer sa décision ….) en sont de clairs signaux. La crainte partagée par lsraël et l’Arabie saoudite est de voir l’Iran occuper la place que son histoire, sa démographie et son niveau de développement industriel et économique lui confèrent naturellement au Moyen-Orient.

C’est ce qu’a clairement indiqué Yair Golan, général de division de l'Armée de défense d'Israël, lors d’une conférence au Washington Institute : « L’Iran est bien plus dangereuse pour Israël que l’Etat islamique car les Iraniens sont complexes et représentent un plus haut degré de civilisation. Ils ont de grandes infrastructures académiques, une industrie forte, de nombreux scientifiques qualifiés et une jeunesse talentueuse. Ils nous sont très similaires. Et parce qu’ils nous ressemblent, ils sont bien plus dangereux. »

Le général de division israélien Yaïr Golan au Washington Institute, le 7 septembre 2017, au sujet des menaces de l'EI et de l'Iran pour Israël.

Pour Israël, la crainte est également de voir l’Accord sur le nucléaire permettre à l’Iran d’acquérir un jour l’arme nucléaire et de sanctuariser ainsi son territoire, annihilant dès lors toute possibilité d’attaque, et mettant un terme à son hégémonie stratégique dans la région.

Ce rapprochement israélo-saoudien risque d’être un facteur durablement déstabilisateur pour la région. L’une des conséquences, a priori positive, pourrait en être à terme, la normalisation des relations diplomatiques entre l’Etat hébreu et la monarchie wahhabite, et à plus long terme, celle d’autres pays arabes. Rappelons que l’Egypte et la Jordanie sont les seuls pays arabes et musulmans à entretenir pour l’heure des relations diplomatiques formelles avec Israël. Toutefois, une telle décision risque de reléguer au second plan le conflit israélo-palestinien, déjà bien essoufflé, alors même qu’il demeure l’une des causes profondes de l’instabilité régionale. De ce point de vue, on peut imaginer que l'annonce de la réconciliation entre le Hamas et le Fatah palestinien, à laquelle Le Caire a d’ailleurs beaucoup contribué, ne doit guère réjouir à Tel Aviv...

La mise en avant de la confrontation confessionnelle « sunnite/chiite », qui fracture opportunément et à l’infini le monde arabo-musulman, au détriment d’une grille de lecture faisant de la cause palestinienne l’élément mobilisateur et unificateur de cet ensemble disparate, arrange donc aussi bien Israël que l’Arabie saoudite qui, l’un comme l’autre, par des biais différents, veulent contrer la renaissance perse. L’accent mis sur l’antagonisme idéologico-religieux masque des rivalités géostratégiques et géoéconomiques plus prosaïques.

Un tel rapprochement pourrait enfin avoir des conséquences catastrophiques pour le Liban. Je renvoie ici à la lecture de l’excellent article de Elijah J. Magnier qui, posant deux questions essentielles, laisse entrevoir de bien sombres perspectives :

- « Que va faire l’alliance libanaise pro-saoudienne lorsque, le cas échéant, l’Arabie saoudite décidera d’établir des relations ouvertes avec Israël ? »

- « Quelle sera, en pareil cas, la réaction du Hezbollah à l’encontre de ses partenaires politiques libanais actuels ? »

Après la Syrie, le Liban risque ainsi de redevenir le théâtre d’affrontement régionaux par procuration, à moins que le Kurdistan ne joue ce rôle, comme nous le verrons.

Pour différer un règlement du conflit syrien qui dessert manifestement ses objectifs, Israël a aussi instrumentalisé la question kurde au Moyen-Orient. Celle-ci se cristallise actuellement autour du référendum d’indépendance du Kurdistan irakien ayant eu lieu le 25 septembre dernier, susceptible de créer un nouvel abcès de fixation régional.

Dès 2014, Benyamin Netanyahu émis l’idée à la tribune des Nations Unies de soutenir l’aspiration des Kurdes à l’indépendance. Le 13 septembre dernier, il fut le premier et seul dirigeant à soutenir officiellement la tenue du référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien , déclarant qu’« Israël soutient les efforts légitimes du peuple kurde à posséder leur propre Etat ».

Si la connivence israélo-kurde est ancienne, une rhétorique israélienne s’est récemment mise en place, présentant le peuple kurde comme un alter ego de l’Etat hébreu : peuple millénaire, d’essence démocratique, minoritaire au Moyen-Orient, oppressé par ses voisins, et pour l’heure sans État... (cf. déclaration de Gideon Saar, ex-ministre du Likoud, rapportée par The Times of Israël : « Les Kurdes ont été et continuent d’être des alliés fiables et pour longtemps d’Israël car ils sont, comme nous, une minorité dans la région. »)

Objectif ? Légitimer les aspirations kurdes et se créer un partenaire favorable aux intérêts israéliens dans la région. Beaucoup de commentateurs ou dirigeants arabes, et en premier Nouri al-Maliki, parlent d’ailleurs d’un “deuxième Israël” dans la région.

South Front rapporte que, samedi 21 octobre, Tel-Aviv aurait demandé à la Russie d’ouvrir un corridor aérien pour fournir un soutien aux Peshmergas alors que ceux-ci étaient en mauvaise passe essuyant des pertes avant d’être contraints d’abandonner leurs positions à Kirkouk devant l’avancée de l’armée irakienne engagée dans une « restauration du pouvoir central ». Demande refusée par Moscou. Pour l’heure, le calcul israélien paraît avoir fait long feu. Le régime de Bagdad réclame l’annulation des résultats du référendum comme préalable à l’ouverture d’un dialogue. Erbil s’est de son côté résolu ce mercredi 25 octobre à « geler les résultats du référendum » afin de « proposer au gouvernement et à l’opinion irakiens (…) le début d’un dialogue ouvert entre le gouvernement du Kurdistan et le gouvernement central sur la base de la Constitution ». Le calcul « quitte ou double » de M. Barzani n’a pas porté les résultats politiques et économiques escomptés. Il perd sur tous les fronts, y compris celui de la légitimité interne. Le pouvoir central de Bagdad reprend lui du poids dans le rapport de force au sein du pays et derrière lui, c’est bien l’ombre de Téhéran qui grandit via son soutien aux milices irakiennes et son influence plus ou moins consentie par Bagdad sur les rouages du pouvoir central. De passage dans le Golfe, Rex Tillerson a d’ailleurs exigé - en vain - que soient dissoutes ces « Unités de mobilisation populaire irakiennes » (Hachd al-Chaabi), créées en 2014 pour lutter contre l’EI et majoritairement chiites, reconnues comme composante de l’armée irakienne depuis novembre dernier mais considérées par Washington comme des « milices iraniennes ».

1. Le contrôle des ressources : le pétrole et l’eau

Comme l’évoque Ahmed El Sharifi pour Sputnik, un Etat kurde indépendant dans le Nord de l’Irak aiderait Israël « à contrôler les flux pétroliers et d’eau ».

Depuis leur confrontation avec l’EI en 2014, les Peshmergas kurdes ont sous leur contrôle de nombreux territoires dont ils se disputent la souveraineté avec le gouvernement central de Bagdad. C’est en particulier le cas des zones pétrolifères autour de Mossoul, mais surtout de Kirkouk, qui abrite l’un des plus grands gisements au monde (estimées à 5 milliards de barils), comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessous.

En jaune : la région autonome du Kurdistan ; en vert clair : les zones contrôlées par les Kurdes mais disputées avec le gouvernement central ; en vert foncé le gisement géant de pétrole de Kirkouk ; en vert : les autres champs de pétrole.

On voit bien qu’il n’y aucun hasard à l’offensive de Bagdad contre les Peshmergas à Kirkouk...

Dès juin 2014 et l’entrée en service du pipeline Kirkouk-Ceyhan (Turquie) sous son contrôle, le KRG exporta du pétrole sans l’autorisation du gouvernement central irakien, jusqu’à Ashkelon en Israël. La coopération énergétique entre Erbil et Tel-Aviv fut d’ailleurs si fructueuse qu’à partir de 2015, et selon le Financial Times, 77% des importations pétrolières israéliennes seraient provenus du seul Kurdistan !

D’où l’intérêt également pour Moscou de consolider son influence, en particulier énergétique, dans la région. Si la compréhension de la Russie à l’égard du désir kurde d'indépendance avait de quoi surprendre alors qu’elle est l’alliée tactique de l’Irak, de la Syrie, de l’Iran et, dans une moindre mesure, de la Turquie au Moyen-Orient, cela semble pleinement s’inscrire dans sa stratégie d’équilibre des puissances. Alors qu’un accord de 400 millions de dollars avait été signé en juin dernier entre Rosneft et le gouvernement du Kurdistan pour l’exploitation de cinq blocs pétroliers, l’on a appris, il cinq jours, que Rosneft va prendre le contrôle de 60% du pipeline du Erbil-Ceyhan (40% restant au groupe kurde KAR) et y investir 1.8 milliard de dollars.

Cette décision intervient alors que Bagdad, Ankara et Téhéran menaçaient d’isoler Erbil et son pipeline. En investissant dans le pétrole irakien et en prenant le contrôle du pipeline kurde, Moscou parvient non seulement à prévenir toute agression contre le Kurdistan, mais aussi et peut-être surtout, à sanctuariser l’approvisionnement énergétique d’Israël. On se souvient en effet que l’une des raisons du soutien israélien au projet d’indépendance du Kurdistan irakien était d’assurer le niveau d’approvisionnement actuel de Tel-Aviv (plus des trois-quarts de son pétrole) en provenance de cette région.

Une autre histoire d’eau….

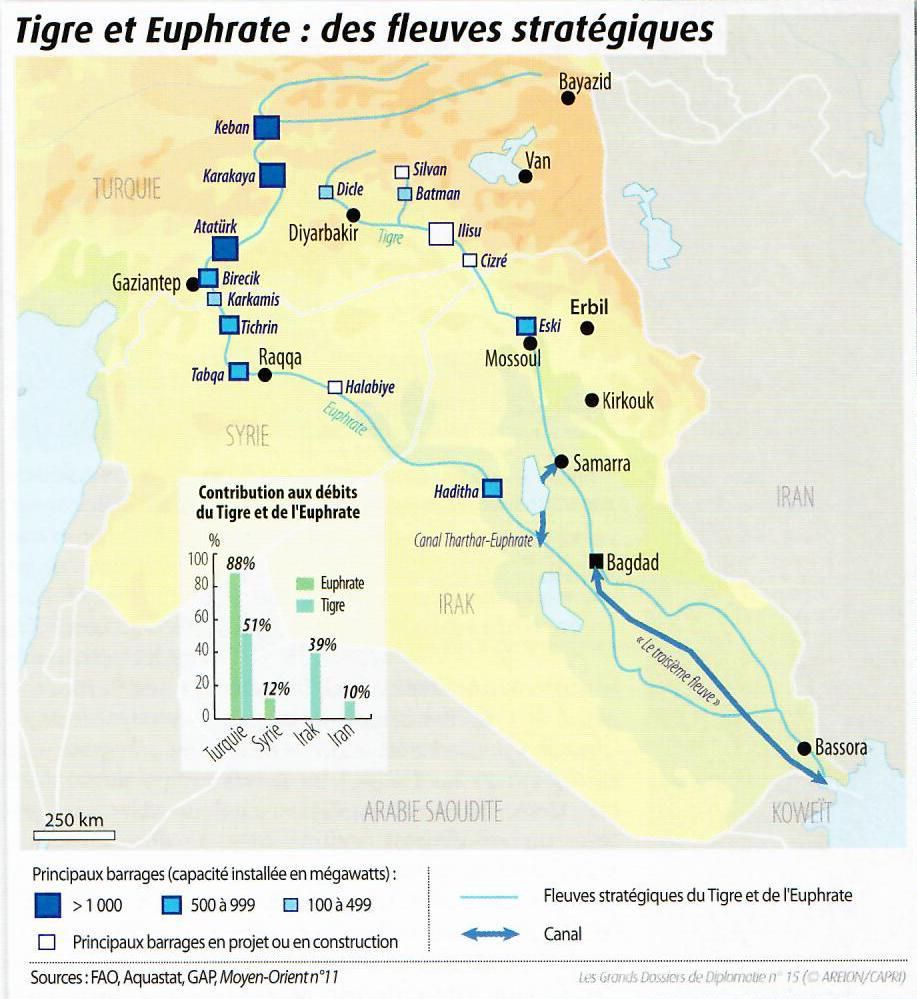

Comme nous pouvons le voir sur les cartes, les montagnes du Kurdistan irakien constituent une zone de fortes précipitations qui alimentent le Tigre par de nombreux affluents sur lesquels se trouvent plusieurs barrages, notamment celui de Dukan et son lac artificiel. Mossoul, sur laquelle les Peshmergas avaient un temps des vues, abrite également un important barrage sur ce fleuve dont dépend toute la vallée du Tigre en aval. Ce barrage constitue également une source importante d’énergie hydroélectrique pour l’Irak. Un Kurdistan indépendant contrôlant ces régions aurait ainsi une argument de taille à faire valoir sur l’Irak.

Cette situation renvoie également à celle du Nord syrien, actuellement occupé par les YPG kurdes qui contrôlent les affluents de l’Euphrate en provenance de Turquie et le barrage de Taqba, à l’Ouest de Raqqa, essentiels à l'approvisionnement de la vallée de l’Euphrate (comme d’ailleurs à Deir ez-Zor, grande ville de l’Est syrien reprise par le forces loyalistes).

Source : Diplomatie, Grands dossiers n°15, « La Géopolitique de l'eau », juin-juillet 2013.

Si l’on rajoute dans l’équation les Kurdes de Turquie, on se rend alors compte que les Kurdes au Moyen-Orient occupent les territoires les plus riches en ressources hydriques, constituant le véritable château d’eau d’une région où l’eau est inégalement répartie.

Source : Diplomatie, Grands dossiers n°15, « La Géopolitique de l'eau », juin-juillet 2013.

Favoriser la coopération avec les Kurdes revient donc à se ménager des alliés possédant des ressources stratégiques sur leurs voisins arabes et turc de la région. L’eau a toujours été d’une importance capitale pour Tel-Aviv, et explique en grande partie la volonté de conserver le Golan syrien qu’elle occupe, plateau certes militairement stratégique, mais qui constitue aussi le château d’eau du Proche-Orient, et demeure vital à l’approvisionnement du lac de Tibériade et du Jourdain desquels Israël tire la majorité de son eau douce.

Au regard de l’hostilité de l’Irak, de la Syrie, de la Turquie et de l’Iran à voir une quelconque indépendance kurde, l’instrumentalisation de la question kurde au Moyen-Orient offre enfin à Israël un levier d’influence supplémentaire, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

Yair Golan déclarait, toujours lors de la conférence au Washington Institute, considérer les Kurdes comme étant « par nature, un élément modéré avec une influence positive sur les peuples alentours », et estimait (à titre personnel) que « le PKK n’est pas une organisation terroriste », propos qui ne manquèrent pas de faire réagir les autorités turques…

Le général de division israélien Yaïr Golan au Washington Institute, le 7 septembre 2017, au sujet du PKK et des Kurdes au Moyen-Orient.

Yair Golan fut toutefois publiquement désavoué par Benyamin Netanyahu quelques jours plus tard, qui déclara qu’Israël considérait bien le PKK comme un groupe terroriste : « Israël s’oppose au PKK et estime qu’il s’agit d’une organisation terroriste, contrairement à la Turquie, qui soutient le groupe terroriste du Hamas ».

On le voit, en soutenant le Kurdistan irakien que Recep Tayyip Erdogan refuse de voir émerger, tout en ménageant ce dernier à propos du PKK, Benyamin Netanyahu espère ainsi influer sur la position du Président turc à l’égard du groupe palestinien. A la lumière de ces déclarations, on voit que la question kurde apparaît comme un argument permettant à Israël de défendre ses intérêts fondamentaux. Ne pas froisser la Turquie correspond également à une nécessité au regard de l’approvisionnement de pétrole en provenance du Kurdistan irakien, Erdogan ayant d’ores et déjà menacé de fermer les vannes en cas d’indépendance… d’où l’importance du “coup” que vient de réaliser Moscou et que nous avons abordé plus haut.

Par ailleurs, Israël pourrait chercher à créer un nouvel « abcès de fixation » pour l’Iran, comme l’écrit René Naba, en brisant la continuum terrestre que cherche à mettre en place Téhéran. De ce point de vue, une indépendance kurde irakienne pourrait également réveiller l’irrédentisme des minorités kurdes des autres pays concernés, alors même que le PKK mène une guérilla contre l’Etat turc, et que les YPG occupent, sous le nom de FDS, près d’un tiers du territoire syrien. Seul l’Iran, possédant une importante minorité kurde (environ 13% de la population) semble relativement épargnée à ce stade. On se rappelle toutefois que les terroristes impliqués dans le double attentat de Téhéran en juin dernier, revendiqué par l’EI, étaient des Kurdes iraniens, dont la confession (sunnite), le caractère minoritaire et la pauvreté qui les touche en font des cibles privilégiées du djihadisme sunnite en Iran.

Toutefois, ce point de fixation recherché par Tel-Aviv pourrait être contre-productif et devenir, a contrario, un point de convergence entre puissances pour l’heure rivales. Comme l’écrit toujours René Naba :

« L’émergence d’une entité kurde indépendante pourrait par effet de domino favoriser la convergence des deux grands pays musulmans non arabes de la zone, la Turquie sunnite et l’Iran chiite, autour de l’Irak et la Syrie pour constituer un glacis stratégique cimenté par la Russie.

Au risque de démembrement de l’Irak pourrait se superposer ainsi un risque d’embrasement régional, dont les Kurdes pourraient servir de combustible. D’antagonistes irréductibles dans la guerre en Syrie, Damas et Ankara pourraient se retrouver protagonistes d’un blocus du Kurdistan irakien. »

La stabilité future du Moyen-Orient qui se joue actuellement autour des recompositions régionales avec la Russie en “faiseur roi”, dépendra de la capacité de Moscou à rassurer Israël en tempérant les velléités iraniennes en Syrie.

En cas d’échec, ou souhaitant profiter de l’avantage qu’il possède encore, Israël est susceptible d’ouvrir les hostilités avec le Hezbollah, déclenchant ainsi potentiellement une troisième guerre avec le Liban sur un front englobant le Golan syrien et impliquant vraisemblablement Damas.

La balle est également dans le camp de Washington, qui semble toujours se refuser à voir le gouvernement syrien recouvrer l’entier contrôle de son territoire. La non-acceptation du retour de l’Iran sur la scène régionale, comme le montre le refus par D. Trump de certifier l’accord sur le nucléaire civil il y a deux semaines, laisse présager, une fois de plus, que la politique d’équilibre des puissances que recherche la Russie ne soit de fait très difficile à mettre en oeuvre. La guerre en Syrie est encore loin d’être terminée.

L’instrumentalisation de la question kurde au Moyen-Orient, tant par les Etats-Unis que par Israël, semble être le dernier moyen actuellement mis en oeuvre pour entraver les avancées de Damas, Bagdad, Téhéran, et Moscou.

Washington utilise ainsi activement les YPG syriens, majoritaire au sein des FDS, pour empêcher Damas de reprendre le contrôle de l’Est syrien et de la frontière syro-irakienne, sur fond de course pour le contrôle des régions pétrolifères. L’infructueux soutien aux rebelles du Sud, puis le franchissement de la rive de l’Euphrate par les FDS, avant leurs ruée vers Al-Suwar, Deir ez-Zor et désormais Mayadine quelques jours seulement après que l’armée arabe syrienne en ait expulsé les djihadistes de l’EI, en témoignent allègrement.

Carte de la situation militaire en zone syro-irakienne le 26 octobre 2017. En rouge : l'Armée arabe syrienne ; en rose : l'Armée irakienne et les Unités de mobilisation populaire ; en jaune : les FDS ; en orange : les Peshmergas ; en vert : les rebelles syriens ; en vert foncé : les rebelles syriens pro-turcs et Armée turque ; en noir : l'EI. ©South Front.

La possible dégradation d’une situation déjà délétère au Kurdistan irakien permettrait quant à elle de créer un point de fixation pour l’Iran à sa frontière. L’Etat hébreu semble déterminé à ne pas laisser la situation s’apaiser, alors même que que Bagdad est résolu à recouvrer sa souveraineté sur les territoires revendiqués le KRG.

Si ces tentatives d’instrumentalisation échouent, elles auront toutefois réussi à créer un clivage déjà bien ancré entre Arabes et Kurdes, fragilisant plus encore toute idée de reconstruction d’une “unité” nationale, tant en Syrie qu’en Irak, sur les ruines du Califat de l’EI.

Bonus

Une interview très intéressante de Bafel Talabani, fils de Jalal Talabani, ancien président de la République irakienne, fondateur de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), décédé au début du mois. Il revient sur le référendum et les récents événements au Kurdistan irakien pour France 24.

/image%2F1963479%2F20160206%2Fob_ce259d_cgalacteros.JPG)

/image%2F1963479%2F20171025%2Fob_0b2dd3_precipitation-irak.jpg)

/image%2F1963479%2F20171025%2Fob_7433e9_ressources-hydriques-irak.jpg)

/image%2F1963479%2F20170928%2Fob_56326b_yuan-gold.jpg)

/image%2F1963479%2F20170719%2Fob_8d59a9_massoud-barzani-02.jpg)

/image%2F1963479%2F20170604%2Fob_9d55d0_capture-d-ecran-2017-06-04-a-00-14.png)

/image%2F1963479%2F20170416%2Fob_fc118a_f-missile-launch-final2-170407-nbcnews.jpg)